サザビーリーグのCVCであるThe SAZABY LEAGUE STARTUP INNOVATIONSは2024年、「シェアバッグ」を展開する株式会社comveyに出資しました(プレスリリース)。

シェアバッグはECにおいて、ダンボール梱包と比べ、10回の配送で85%以上のCO2排出量を削減できるサービスです。EC配送におけるお客さまの「梱包ストレス」を解消しつつ、ブランド価値を高める効果もあります。そんなcomveyは、サザビーリーググループの障がい者雇用を担う特例子会社、株式会社サザビーリーグHRとも協業を開始しました(プレスリリース)。

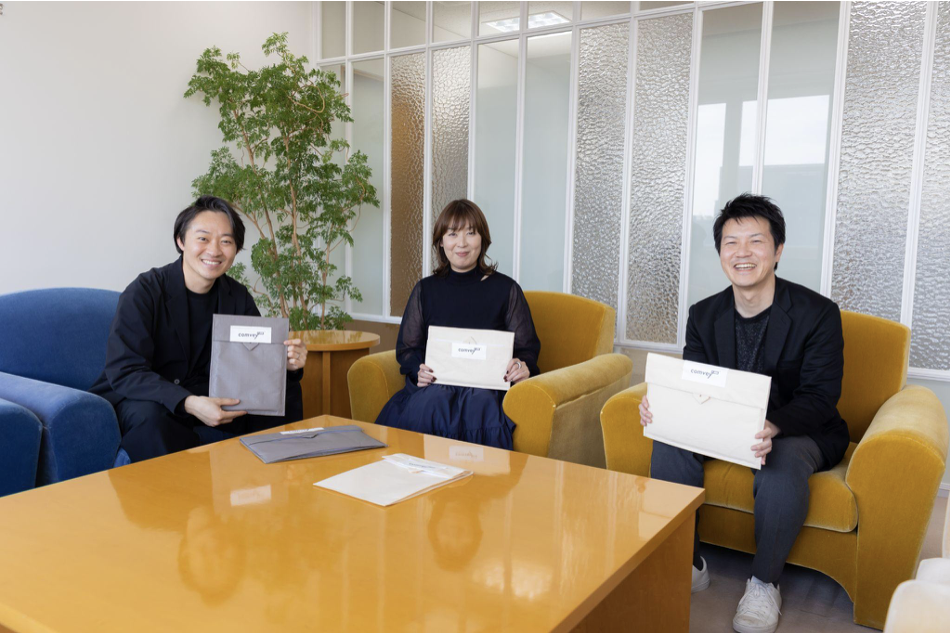

両社の協業内容は。出資の狙いは。シェアバッグのサービス概要は。comveyの梶田伸吾さん、サザビーリーグHRの陣内泰子、The SAZABY LEAGUE STARTUP INNOVATIONSの植村剛直に聞きました。

(左から)comveyの梶田さん、サザビーリーグHRの陣内、The SAZABY LEAGUE STARTUP INNOVATIONSの植村

━━ 株式会社comvey(以下「comvey」)が運営するサービスについて教えてください。

梶田(comvey):

comveyでは、EC事業者向けに、郵便ポストに返却できるリユース梱包「シェアバッグ」と、そのオペレーションシステムを開発・提供しています。

梶田 伸吾|KAJITA Shingo

株式会社comvey

代表取締役

大学卒業後、2016年、伊藤忠商事株式会社に入社。物流ビジネス部に配属後、ロジスティクス関連の子会社に出向。約6年間、物流分野の営業やオペレーション、新規事業企画などの経験を積んだ後、2022年6月に「美しい物流をつくる」をミッションとした株式会社comveyを設立。

梶田(comvey):

我々の開発しているシステムをアパレルやコスメ、ジュエリー、雑貨などを扱うオンラインストアに導入すると、ダンボールで送られてくる通常の購入ボタンに加えて、comveyのシェアバッグを選べるボタンが出てきます。そうすると、購入した商品を送ってもらう手段として、通常のダンボールかシェアバッグかをお客さまが選べるようになる、というわけです。

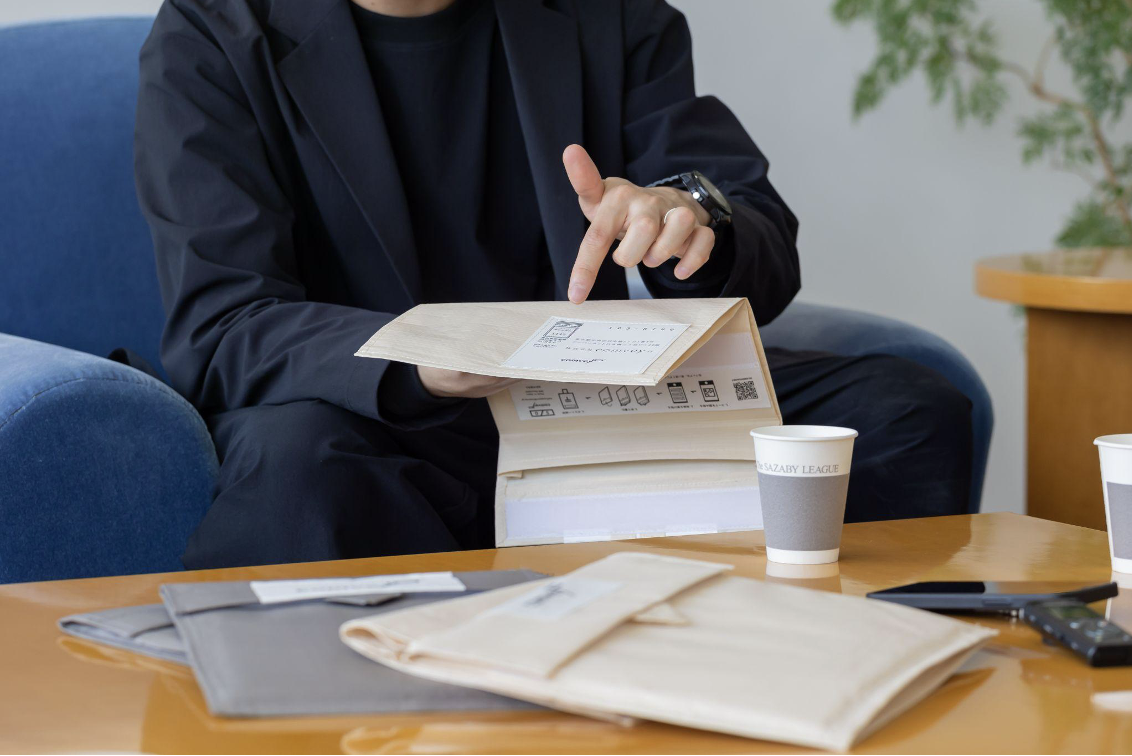

シェアバッグを選択して商品を購入すると、それに包まれた状態で商品が届きます。バッグの内側に付いている個別のQRコードをスマホで読み取ってcomveyのマイページにアクセスすれば、次回以降に使えるクーポンが取得可能です。最後に、シェアバッグを折り畳んで郵便ポストに投函して返却します。なお、このシェアバッグは、クリーニングしながら100回以上繰り返し利用しても壊れないように開発しました。

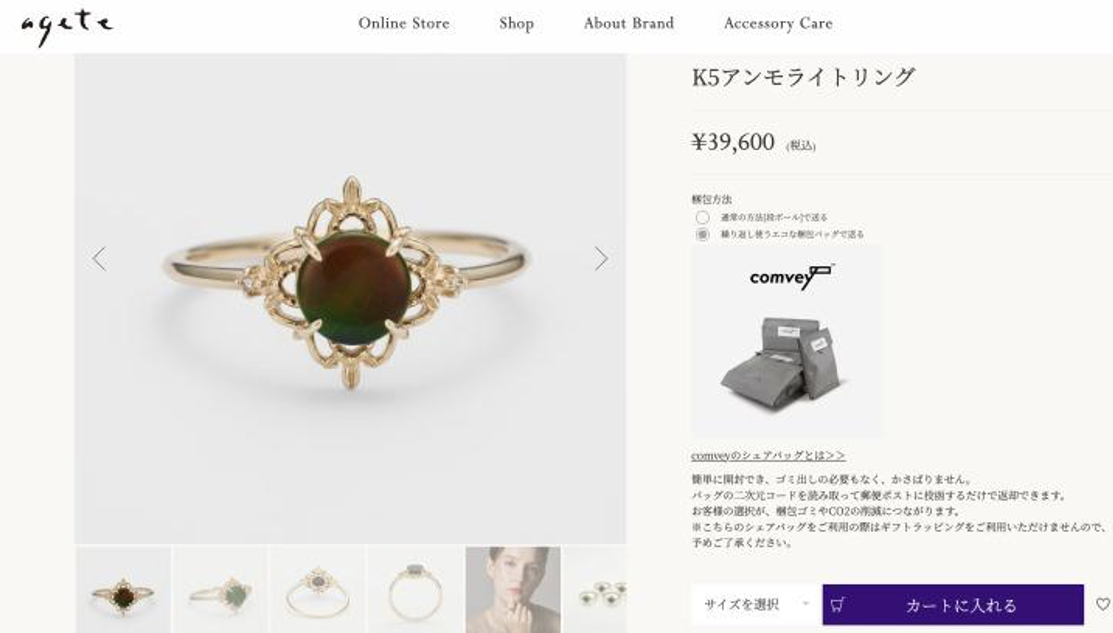

サザビーリーグのブランド「agete」でもシェアバッグを導入

━━ シェアバッグを開発した経緯を教えてください。

梶田(comvey):

近年のECの普及は、確かに生活の利便性を高めました。しかし商品を買えば買うほどダンボールが家に溜まったり、ダンボールの中には余計な緩衝材がたくさん入っていたりして、処分する手間がかかります。このようなお客さまの負荷をcomveyでは「梱包ストレス」と名付けました。また、ダンボールはリサイクルできるといっても、その工程では水と電気が大量に使われていて、弊社試算では年間700万トン以上のCO2が排出されています。

こういった梱包ストレスや環境負荷の問題は、リユース可能な梱包バッグを上手く循環する仕組みをつくればすれば解決できる。そう考え、シェアバッグの開発に取りかかりました。

画像提供:comvey

── 通常のダンボールなら、CO2は倉庫から届け先までの往路でしか発生しませんが、シェアバッグだと往復発生するので、CO2は増えてしまいませんか?

梶田(comvey):

確かに、輸送時だけみるとCO2は増えるように思われるかもしれません。しかしバリューチェーンを調べてみると、ダンボールによるCO2が多く発生するのは、輸送時よりもリサイクル時となっています。つまり、リサイクルのために全国でトラックを使ってダンボールを集めたのち、大きな機械を稼働させ、大量の水と電気を使うことで大量のCO2が発生してしまうのです。

comveyによる外部機関との共同調査では、ダンボールを製造・利用・回収・リサイクルというサイクルを10回繰り返す場合と、comveyのバッグ1つを10回繰り返し使う場合では、後者がCO2を85%以上削減するという結果が出ています。

── シェアバッグでは、どうして消費者向けにリワードを設定するのでしょうか。

梶田(comvey):

このビジネスは、いかにバッグを回収できるかが肝となります。そのため、お客さまがシェアバッグを返却しなかったり、自分で使ったり、廃棄したりといったことを防がないといけません。そのためリワードを設定して、バッグを返却するインセンティブを設けているんです。

リワードとして設定されるのが多いのはクーポンですが、内容はブランドが自由に設定できるため、新商品の予約権やイベントへの参加券、寄付できる権利などが設定されるケースもあります。現在のバッグ回収率は99.5%を超えているので、狙い通りですね。

── どの程度の消費者が、通常のダンボールによる配送でなく、シェアバッグを選ぶのでしょうか。

梶田(comvey):

2025年4月時点では、約30%のお客さまにcomveyのシェアバッグを選んでいただいています。梱包ストレスを日々感じている方、環境負荷低減に貢献したいというお客さまに使っていただいている印象です。

── シェアバッグの導入は、ブランドにとってはサステナブルな活動に取り組んでいるというアピールにもなりますね。

梶田(comvey):

もちろんそういった効果はあるでしょう。しかし最大の価値はそこではありません。シェアバッグの価値は、EC事業者がお客さまのストレスを緩和したり、罪悪感をなくしたりすることによる、お客さまの購入体験向上にあります。その結果、リワード配布なども相まってブランドのロイヤリティが上がり、リピート購入率や平均購入単価の上昇に繋がるのです。それに加えてCO2も削減できるという点がシェアバッグの利点となっています。

── comveyはどのようにマネタイズしているのでしょうか?

梶田(comvey):

EC事業者から1サイクル当たり数百円程度のバッグレンタル料をいただいています。一方、エンドユーザーであるお客さまがシェアバッグを選ぶ際、一部の費用、例えば250円程度を負担するんです。そのため、EC事業者さんはcomveyに対してレンタル料数百円を支払うものの、お客さまから250円の収入があるため、ダンボールと同等レベルの負担額でシェアバッグを導入できます。お客さまも最初に250円を払うものの、バッグを返却すると500円程度のクーポンがもらえるので、お得感を感じながら梱包ストレスを解消したり、環境負荷軽減に貢献できたりするというわけですね。

── シェアバッグを管理するシステムについても教えてください。

梶田(comvey):

バッグの個別のQRコードを読み取ることによって、どこにどのバッグが何枚あって、誰がバッグを持っているか、このバッグが累計で何サイクルしているか、累計でどれくらいCO2を削減しているかというデータがわかるようになっています。これによってバッグの高い回収率を維持しています。

━━ サザビーリーグのCVCであるThe SAZABY LEAGUE STARTUP INNOVATIONSが、comveyに出資した理由を教えてください。

植村(The SAZABY LEAGUE STARTUP INNOVATIONS):

端的に言うと、梱包材というEC物流の課題を解決しつつ、CO2削減も達成しようとする企業姿勢を素晴らしいと感じたからです。

植村 剛直|UEMURA Takenao

株式会社サザビーリーグ

ビジネスデベロップメント事業部 CVC担当/シニアプロジェクトマネージャー

大学卒業後、サザビーリーグに入社。店舗スタッフからキャリアをスタート後、店長→IR→企業広報を経て、2015年に開催したピッチイベント「Lien PROJECT」を担当し、2017年にオープンイノベーションプロジェクト「LIVE LABORATORY」を立案しプロジェクトリーダーを務める。その後、小売ブランドの事業運営を経て、2021年に社長室に異動しCVC部門を立ち上げ、2022年4月から活動を開始。

植村(The SAZABY LEAGUE STARTUP INNOVATIONS):

サステナブルやESG、SDGsなどの重要性や必要性、認知度は高まっています。しかし、こと日本においては消費者行動になかなか繋がっていません。

そんな中シェアバッグは、ユーザーが気軽に使えて、サステナブルに貢献できるサービスとなっています。ダンボールごみも発生しないですし、お客さまはポストに投函するだけという簡便さがいいですよね。

サザビーリーグはリテールビジネスを展開している会社なので、生活者が何をどのように感じるのかという点には、常に気を配っているんです。サザビーリーグもECを活用していますし、これからさらに伸ばしていこうという中で、comveyへの出資を通してEC物流の負を解決することは、社会的な意義があると感じています。

━━ comveyとサザビーリーグの出会いを教えてください。

梶田(comvey):

comveyはサザビーリーグが運営しているオープンイノベーションプログラム「LIVE LABORATORY」に応募しています。他の採択されているスタートアップからオススメされたんです。まだ会社を立ち上げたばかりで、サービスを開発していた時期でした。

にもかかわらず、サザビーリーグの方にお会いすると、たくさん質問やアドバイスをいただいたんです。想定以上に有意義な時間となって、サザビーリーグには非常に良い印象を抱きました。そこからサービスを導入や出資に繋がっています。

植村(The SAZABY LEAGUE STARTUP INNOVATIONS):

出資前に、サザビーリーグの「Madhappy」、「agete」や「NOJESS」といったブランドがシェアバッグを導入していて、その効果を実感していました。それも出資を後押ししましたね。

── comveyと株式会社サザビーリーグHR(以下「サザビーリーグHR」)の協業についても教えてください。まず、サザビーリーグHRとはどんな会社なのでしょうか。

陣内(サザビーリーグHR):

サザビーリーグHRは、障がいのある方に仕事の機会を創出することを目的に2009年に設立された、サザビーリーグの特例子会社(編注:障がい者の雇用の促進及び安定を図るため、事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社)です。2024年4月現在、4つの拠点で76名の障がいをもつスタッフが働いています。サザビーリーグHRでは特に発達障がいと診断された方々の雇用と自立支援に力を入れていて、社内の物流業務やDTP印刷からホームページの運用、アプリケーション開発など、専門性の高い社内の業務も担ってきました。「個性」を戦力にThe SAZABY LEAGUEの「半歩先」の事業をサポートし、一人ひとりの優れた力を引き出し、誰もが活躍できる社会を目指しています。

陣内 泰子|JINNOUCHI Yasuko

株式会社サザビーリーグHR

代表取締役社長

2002年、新規ブランドビジネスの立上げに伴いサザビーリーグに入社し、デザイナーとして勤務。2013年、サザビーリーグの障がい者雇用への取り組みに感銘を受け、サザビーリーグHR社の指導員に転身、千駄ヶ谷本社内のオフィス立ち上げに関わり、オフィスリーダー→管理部長を経て2025年4月、代表取締役に就任

植村(The SAZABY LEAGUE STARTUP INNOVATIONS):

出資検討している段階でサザビーリーグHRとは、comveyと連携できることがないかディスカッションをしていたんです。その際、comveyが自社で対応しているというバッグのクリーニングが話題に上りました。

実は以前から、陣内から「もう少し業務を請け負える余力があるから、仕事を作りたい」という話を聞いていたんです。サザビーリーグのブランドで導入しているシェアバッグのクリーニングを、HRで請け負えるのではないか。comveyと議論していたら、そう感じました。

陣内(サザビーリーグHR):

植村からクリーニングの話を聞いたときは、二つ返事で了承しました。

近年、法定雇用率を満たすという意味だけでなく、企業が障がい者の雇用を増やし、活躍の場を創出する社会的必要性が高まっています。ですが、仕事ならなんでもいいというわけではありません。特にサザビーリーグHRのスタッフは、会社への帰属意識が高く、サザビーリーグのブランドが大好きなんです。だから、例えばDMなどお客さまに直接関連する業務には、やりがいを強く感じてくれる傾向にあります。とはいえオフィスワークには、お客さまとの直接の繋がりを感じられる業務が多いわけではありません。

そんな中、お客さまの手元に届くシェアバッグのクリーニングという業務は、難易度という観点からもやりがいの観点からもちょうどいいものでした。スタッフは喜びを感じながら仕事に取り組める。またシェアバッグというサステナブルな取り組みは、障がい者雇用という多様性との親和性も高い。そういった事情もあり、サザビーリーグブランドが使用するシェアバッグのクリーニングは、サザビーリーグHRに担当させてもらうことにしたんです。

── サザビーリーグHRに任せるクリーニングの業務について教えてください。

梶田(comvey):

そもそもcomveyのシェアバッグは、お客さまが郵便ポストに投函すると自動的にcomveyの拠点に戻ってきます。戻ってきたバッグを我々がひとつずつクリーニングして、またEC事業者さんの倉庫に納入するというオペレーションです。

サザビーリーグHRとの取り組みでは、サザビーリーグブランドが利用するシェアバッグを、comveyの拠点ではなく、サザビーリーグHRに返送されるようにしました。戻ってきたバッグをサザビーリーグHRのスタッフが開封し、中身が空かを確認して、comveyのバッグ管理システムを使ってQRコードをスキャンし、クリーニングしてもらいます。ブランドからオーダーが入ったら、今度は出荷作業を実施。QRコードを読みこんで各ブランドの倉庫に出荷します。

陣内(サザビーリーグHR):

やることや手順が明確で、サザビーリーグHRの障がいをもつスタッフには向いている作業だと思います。日々新しいことをこなせるスタッフもいますが、長く継続できることに力を発揮するスタッフも多いので、このような仕事ができるのはありがたいですね。

梶田(comvey):

我々のようなスタートアップは、お金もアセットも場所も、すべてのリソースが足りない中で事業を急成長させていかなければなりません。しかもcomveyのようにモノを繰り返し使うビジネスだと、どうしてもクリーニングというオペレーションはビジネス上のネックになってきます。今は自分たちでオペレーションをなんとか回していますが、広い場所や倉庫をもっていないこともあり、事業が成長したらいずれアウトソースすることを検討していました。

そんな中、サザビーリーグHRと議論する中で、特例子会社の皆さまにクリーニングを依頼するというアイディアが出てきたんです。

特例子会社では、スタッフはやりがいをもって仕事をしたい、もっと働きたい、会社に貢献したいと思っているのに、なかなかマッチする仕事がないと、陣内さんから聞きました。comveyのアウトソースというニーズにも適うし、特例子会社の課題解決にも繋がるという意味で、今回の動きは素敵な取り組みになりそうです。

陣内(サザビーリーグHR):

その通りです。よろしくお願いします。

梶田(comvey):

comveyはバッグの製造や倉庫への納入、クリーニングなど、様々なオペレーションがあります。それは言い換えれば、多くのステークホルダーを巻き込んでいける事業だということでもあります。世の中には600 ほどの特例子会社があるそうなので、サザビーリーグHRとの取り組みを皮切りに、他の会社も巻き込んでいきたいですね。色々な方にお手伝いいただきながら一緒に人の生活や地球環境を良くしていきたいです。

植村(The SAZABY LEAGUE STARTUP INNOVATIONS):

こういった梶田さんの思いは、サザビーリーグのスピリットである「It’s a beautiful day.」にもフィットすると感じています。我々は日常のささやかな幸せを感じられる企業でありたいし、それを生活者にも届けたい。ちょっとした部分でもワクワクしてもらいたいし、良い関係を築いていきたい。comveyという会社・ビジネスとサザビーリーグの企業文化は相性がよくて、そういう意味でも出資できてよかったと感じています。

梶田(comvey):

ありがとうございます。

植村(The SAZABY LEAGUE STARTUP INNOVATIONS):

comveyとの取り組みはまだ始まったばかりですが、まずはサザビーリーグブランドによるシェアバッグの導入ブランドの拡大が大事だと考えています。それがcomveyの売上げ・成長に繋がりますからね。

陣内(サザビーリーグHR):

そうなってくれれば、サザビーリーグHRの仕事も増えて嬉しいです(笑)。

植村(The SAZABY LEAGUE STARTUP INNOVATIONS):

comveyのビジネスには大きな可能性が眠っています。ECがこれからますます伸びていくと言われる中で、comveyのサービスがスタンダードになるように、サザビーリーグとしてはサポートしていくつもりです。今後もよろしくお願いします。

梶田(comvey):

こちらこそ、よろしくお願いします。

━━ 梶田さん、陣内さん、植村さん、本日はありがとうございました。サザビーリーグでは、引き続きcomveyを応援していきます。

(取材・執筆:pilot boat 納富 隼平|撮影:ソネカワアキコ)